Ernst Thälmann: Unterschied zwischen den Versionen

Admin (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „mini|275x275px Ernst Fritz Johannes Thälmann wurde am 16. April 1886 in Hamburg geboren. Sein Vater Jan, der aus Holstein nach Hamburg gezogen war, betrieb eine Kutscherkneipe. Als Ernst sechs Jahre alt war, wurde sein Vater wegen Hehlerei inhaftiert. Ernst und seine Schwester Frieda wurden daraufhin in eine Pflegefamilie gegeben. Mitte der 1890er Jahre eröffneten seine Eltern einen Kolonialwarenladen, in dem Ernst mitarbeiten musste…“ |

Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |

||

| Zeile 1: | Zeile 1: | ||

[[ru:Эрнст_Тельманн]] | |||

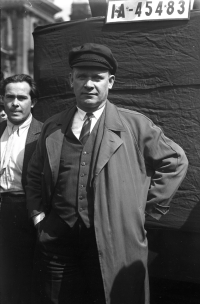

[[Datei:ET-01.png|mini|275x275px]] | [[Datei:ET-01.png|mini|275x275px]] | ||

Ernst Fritz Johannes Thälmann wurde am 16. April 1886 in Hamburg geboren. Sein Vater Jan, der aus Holstein nach Hamburg gezogen war, betrieb eine Kutscherkneipe. Als Ernst sechs Jahre alt war, wurde sein Vater wegen Hehlerei inhaftiert. Ernst und seine Schwester Frieda wurden daraufhin in eine Pflegefamilie gegeben. Mitte der 1890er Jahre eröffneten seine Eltern einen Kolonialwarenladen, in dem Ernst mitarbeiten musste. Er kümmerte sich um die Pferde und lieferte Waren aus. Nach seinem Schulabschluss im Jahr 1900 arbeitete er noch zwei Jahre als Rollkutscher im Familienbetrieb. Aufgrund zahlreicher Streitigkeiten mit seinem Vater verließ er das Elternhaus und fand Arbeit im Hafen. Später versuchte er sein Glück in Amerika, kehrte jedoch 1907 nach Deutschland zurück und arbeitete in verschiedenen Berufen, darunter als Transportarbeiter und Kutscher. Seit Mai 1903 war er Mitglied der SPD und trat 1904 dem Transportarbeiterverband bei. Nach seiner Einberufung ins 9. Artillerieregiment in Köln wurde er wegen Krankheit vorzeitig entlassen und kehrte nach Hamburg zurück. | Ernst Fritz Johannes Thälmann wurde am 16. April 1886 in Hamburg geboren. Sein Vater Jan, der aus Holstein nach Hamburg gezogen war, betrieb eine Kutscherkneipe. Als Ernst sechs Jahre alt war, wurde sein Vater wegen Hehlerei inhaftiert. Ernst und seine Schwester Frieda wurden daraufhin in eine Pflegefamilie gegeben. Mitte der 1890er Jahre eröffneten seine Eltern einen Kolonialwarenladen, in dem Ernst mitarbeiten musste. Er kümmerte sich um die Pferde und lieferte Waren aus. Nach seinem Schulabschluss im Jahr 1900 arbeitete er noch zwei Jahre als Rollkutscher im Familienbetrieb. Aufgrund zahlreicher Streitigkeiten mit seinem Vater verließ er das Elternhaus und fand Arbeit im Hafen. Später versuchte er sein Glück in Amerika, kehrte jedoch 1907 nach Deutschland zurück und arbeitete in verschiedenen Berufen, darunter als Transportarbeiter und Kutscher. Seit Mai 1903 war er Mitglied der SPD und trat 1904 dem Transportarbeiterverband bei. Nach seiner Einberufung ins 9. Artillerieregiment in Köln wurde er wegen Krankheit vorzeitig entlassen und kehrte nach Hamburg zurück. | ||

Aktuelle Version vom 18. Januar 2025, 11:49 Uhr

Ernst Fritz Johannes Thälmann wurde am 16. April 1886 in Hamburg geboren. Sein Vater Jan, der aus Holstein nach Hamburg gezogen war, betrieb eine Kutscherkneipe. Als Ernst sechs Jahre alt war, wurde sein Vater wegen Hehlerei inhaftiert. Ernst und seine Schwester Frieda wurden daraufhin in eine Pflegefamilie gegeben. Mitte der 1890er Jahre eröffneten seine Eltern einen Kolonialwarenladen, in dem Ernst mitarbeiten musste. Er kümmerte sich um die Pferde und lieferte Waren aus. Nach seinem Schulabschluss im Jahr 1900 arbeitete er noch zwei Jahre als Rollkutscher im Familienbetrieb. Aufgrund zahlreicher Streitigkeiten mit seinem Vater verließ er das Elternhaus und fand Arbeit im Hafen. Später versuchte er sein Glück in Amerika, kehrte jedoch 1907 nach Deutschland zurück und arbeitete in verschiedenen Berufen, darunter als Transportarbeiter und Kutscher. Seit Mai 1903 war er Mitglied der SPD und trat 1904 dem Transportarbeiterverband bei. Nach seiner Einberufung ins 9. Artillerieregiment in Köln wurde er wegen Krankheit vorzeitig entlassen und kehrte nach Hamburg zurück.

Seit 1909 war Thälmann ehrenamtlicher Funktionär der Gewerkschaft und stand auf dem linken Flügel der SPD. Er wurde in die Ortsverwaltung der Transportarbeiter-Gewerkschaft gewählt und protestierte oft gegen die Trägheit der Gewerkschaftsführer. Im Januar 1915 wurde er als Reservist eingezogen und kämpfte an der Westfront. Trotz mehrfacher Verwundungen wurde er nicht befördert, da er ständig rebellierte. Einmal stand er vor einem Kriegsgericht, wurde jedoch freigesprochen. Im Herbst 1918 kehrte er von einem Urlaub in Hamburg nicht mehr zur Truppe zurück und blieb bis zur Revolution in der Hansestadt. Thälmann arbeitete auf einer Abwrackwerft und schloss sich der USPD an. Sein Einfluss in der Partei wuchs schnell, und 1919 wurde er in die Hamburger Bürgerschaft gewählt. Mit seiner Frau Rosa und seiner 1919 geborenen Tochter Irma lebte er weiterhin in Hamburg und arbeitete als Arbeiter.

Ernst Thälmann galt bald als einer der führenden Köpfe der linken Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (USPD) in Hamburg und trat 1920 für den Anschluss an die Komintern ein. Er war Delegierter auf dem Spaltungsparteitag und sandte eine Nachricht an seine Eltern, in der er seine Begeisterung über die Entscheidung zum Ausdruck brachte. Thälmann war auch Delegierter des Vereinigungsparteitags von USPD und KPD und stand in der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) auf dem linken Parteiflügel. Seit 1921 war er Vorsitzender der KPD-Ortsgruppe Hamburg und Mitglied der BL Wasserkante. Als Anhänger der Offensivtheorie nahm er am III. Weltkongress der Komintern 1921 teil, wo er Lenin und Trotzki kritisierte. In Hamburg wurde Thälmann 1921 hauptamtlicher Sekretär und war von 1919 bis 1933 ununterbrochen Mitglied der Hamburger Bürgerschaft.

Seit 1921 gehörte er dem ZA der KPD an und stieg 1922/23 neben Ruth Fischer und Arkadi Maslow zu einem Führer der linken Opposition in der KPD auf. Auf dem VIII. Leipziger Parteitag im Januar 1923 vertrat er die linke Opposition gegen die Brandler-Leitung. Nach einem Kompromiss wurde er im Mai 1923 in die Zentrale der KPD kooptiert. Thälmann war mitverantwortlich für den Hamburger Aufstand im Oktober 1923, spielte jedoch nicht die ihm später zugeschriebene Rolle. Im Januar 1924 wurde er stellvertretender Parteivorsitzender und stieg auf dem IX. Frankfurter Parteitag 1924 in die Spitze der KPD auf. Er wurde in die Zentrale und ins Politbüro gewählt und war bis 1933 Mitglied des EKKI und des EKKI-Präsidiums. Von 1924 bis 1933 vertrat er die KPD als Abgeordneter im Reichstag.

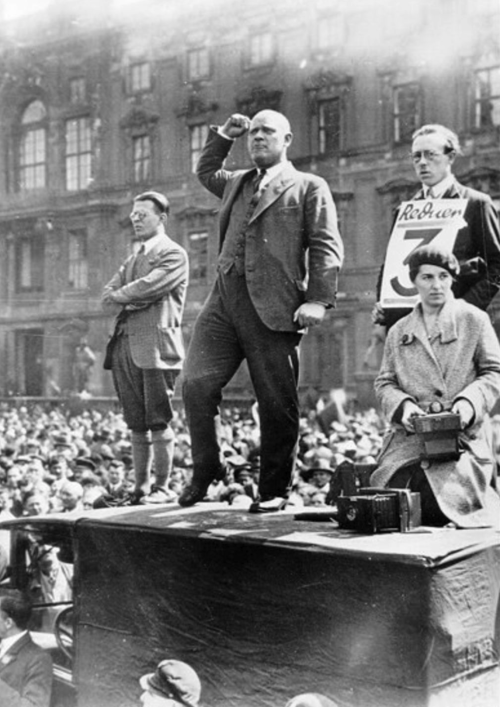

Von 1924 bis 1933 war Thälmann zugleich Mitglied des Reichstags und trat 1925 und 1932 als Kandidat der KPD bei der Reichspräsidentenwahl an. In den Jahren 1925-1929 führte Thälmann die paramilitärische Schutz- und Wehrorganisation der KPD, den Roten Frontkämpferbund (RFB), an.

Die sowjetischen Führer umwarben Ernst Thälmann, und 1924 bezeichnete Sinowjew die deutschen Kommunisten Thälmann und Remmele als "das Gold der Arbeiterklasse". Als Kandidat der KPD für die Reichspräsidentenwahl 1925 wurde Thälmann weithin bekannt. Sein Einfluss in der KPD wuchs, da er auch Leiter des RFB war. Bei der Reichspräsidentenwahl erhielt Thälmann 1,9 Millionen Stimmen, was jedoch dem Reaktionär Hindenburg (14,6 Millionen Stimmen) gegen den Demokraten Marx (13,7 Millionen Stimmen) zum Sieg verhalf. Thälmann verkörperte den ultralinken Kurs der KPD, wie ein Brief aus dem Jahr 1924 an Iwan Katz, den damaligen Vertreter der KPD bei der Komintern, zeigt. In diesem Brief schrieb er: "Lieber Iwan! Anbei übersende ich Euch ein Memorandum, welches in je einem Exemplar abgeschickt ist an Genosse Sinowjew, Stalin, außerdem ans Sekretariat des EKKI. Hier versuchen die Rechten mit Bestimmtheit einen Laden aufzumachen und ich habe außerordentliches Material geschnappt, was Euch und der Delegation auch nützlich sein wird. Es kommt ferner hinzu, daß hier versucht wird, mit anonymen Briefen führende Persönlichkeiten zu desavouieren. Sowohl in Hamburg über mich wie auch über Dengel in Niederrhein, was mir soeben mitgeteilt wird, sind Beweise dafür. Keine, aber auch keine Konzessionen, sonst heißt es für mich, mit Lumpen, die die Partei zerschlagen wollen, nicht für die Revolution, sondern für die Evolution, arbeite ich nicht zusammen. Haltet Euch gesund und grüßt alle von Euerm immer derselbe bleibenden Teddy."

Thälmann, der als "Teddy" bekannt war, war inzwischen ganz auf die Komintern eingeschworen und ging im Frühjahr 1925 nicht mit den Ultralinken. Während andere "Renommier-Proletarier" in der Parteispitze nach der Absetzung Ruth Fischers durch Moskau 1925 weiterhin fest zu ihr hielten, wurde Thälmann als kominterntreuer Linker nun Vorsitzender der KPD. In den folgenden Jahren wurde er auch zum Theoretiker des deutschen Kommunismus stilisiert. Wie Stalin in Russland sollte Thälmann in Deutschland der bedeutende große Führer sein. Dies führte dazu, dass er, ein ehrlicher Arbeiter, der gefühlsmäßig zum Radikalismus neigte und eher als Provinzpolitiker denn als Parteivorsitzender geeignet war, sich überschätzte. Frühere linke Fraktionsfreunde kritisierten ihn nun als Opportunisten und als jemanden, der unter Alkoholeinfluss keine Hemmungen kannte und sich mit zwielichtigen Freunden wie John Wittorf oder Willy Leow umgab.

Thälmanns Versuch, Wittorfs Unterschlagungen zu vertuschen, führte im September 1928 zu einem Beschluss des ZK, seine Funktion als KPD-Vorsitzender ruhen zu lassen. Einstimmig hatte das ZK seine Absetzung verfügt, und Thälmann willigte ein. Nachdem Stalin ihn im Oktober 1928 jedoch wieder einsetzte, verstärkte sich sein Wunsch, der bestimmende Parteichef zu sein. Bis 1933 blieb er an der Spitze der KPD, selbst Heinz Neumann scheiterte an dem Versuch, gegen ihn zu intrigieren. Auch 1932 trat er wieder als Präsidentschaftskandidat der KPD an und erhielt im ersten Wahlgang 5 Millionen Stimmen, im zweiten Wahlgang nur noch 3,7 Millionen Stimmen (für Hindenburg 19,4 Millionen, für Hitler 13,4 Millionen). Dennoch wurde er weiter als "der Führer" der deutschen Partei herausgestellt.

Es war Thälmanns persönliche Tragödie, dass er von der Komintern in eine Funktion gehoben wurde, der er geistig und politisch nicht gewachsen war. Am 3. März 1933 festgenommen, blieb er im Gefängnis standhaft. Ein Plan, Thälmann 1936 aus der Haft in Moabit zu befreien, wurde vom ZK der KPD in letzter Minute abgesagt. Weil er sich entdeckt glaubte, beging Thälmanns Bewacher Moritz, ein insgeheimer Kommunist, Selbstmord. Nach dem Stalin-Hitler-Pakt 1939 hoffte Thälmann, nach Moskau ausgetauscht zu werden, doch Stalin ließ ihn im Stich. Wenige Tage nach dem Reichstagsbrand, am 3. März 1933, festgenommen, wurde Thälmann fast zwölf Jahre lang in Einzelhaft gehalten, in Moabit, Hannover und schließlich in Bautzen. Internationale Fürsprache konnte ihm nicht zur Befreiung verhelfen. Auch auf die Unterstützung Stalins nach dem 1939 mit Hitler geschlossenen Pakt hoffte Thälmann vergeblich. Insgesamt verbrachte Thälmann zwölf Jahre in Einzelhaft. Auf Geheiß Hitlers und Heinrich Himmlers wurde Thälmann ins Konzentrationslager Buchenwald überstellt und am 18. August 1944 vom SS-Personal ermordet. Sein Märtyrertod kann jedoch nicht überdecken, dass Thälmann als Hauptverantwortlicher für die katastrophale ultralinke Politik der KPD von 1929 bis 1933 sowie die völlige Unterwerfung der KPD unter Stalin eine verhängnisvolle Rolle spielte. Inzwischen gibt es mehrere Biographien über ihn.

Thälmanns Frau Rosa, geborene Koch, wurde am 27. März 1890 in Bargfeld/Kreis Storman als Tochter eines Schuhmachers geboren. Sie war Landarbeiterin und Hausangestellte und arbeitete von 1908 bis 1915 in einer Hamburger Wäscherei. 1915 heiratete sie Ernst Thälmann und folgte ihm Ende 1920 in die KPD. Nach 1933 war sie viele Jahre lang die einzige Verbindung zwischen dem Inhaftierten und der KPD-Führung. 1944 wurden sie und ihre Tochter Irma ins KZ Ravensbrück gesperrt. Nach 1945 war sie im Zentralvorstand der VVN, ab 1950 Volkskammerabgeordnete und nach Auflösung der VVN im Februar 1953 Präsidiumsmitglied der Antifaschistischen Widerstandskämpfer in der DDR. Sie erhielt 1952 den Karl-Marx-Orden und starb am 21. September 1962 in Ost-Berlin.

Thälmanns Tochter Irma, geboren am 6. November 1919 in Hamburg, wirkte in der DDR für die von der SED-Führung propagierte Thälmannlegende. Sie trennte sich 1990 von der PDS, der sie ein "sozialdemokratisches Programm" vorwarf, und nannte Neuinterpretationen der Rolle Ernst Thälmanns "verleumderisch". Zur Bundestagswahl 1998 war sie Kandidatin der DKP in Berlin-Lichtenberg. Irma Thälmann-Gabel starb am 10. Dezember 2000 in Berlin.